Un poète dans les tranchéesQuatre-vingt-dix ans après l'armistice paraissent, pour la première fois, les lettres envoyées, entre 1914 et 1918, par un jeune écrivain que l'histoire a injustement oublié. Extraits

Avant de partir au front, en août 1914, dans un régiment d'infanterie, il n'avait publié qu'un seul recueil de poèmes, «le Tribut d'airain». Des vers héroïques et prophétiques où se lisaient déjà l'effroi de la guerre et la hantise de ne pas en réchapper. Louis Krémer s'est éteint, le 18 juillet 1918, après avoir été touché par un obus devant Compiègne, lors de l'ultime offensive allemande.

L'oubli où ensuite il tomba fut sa seconde mort. Car jamais ne furent édités ses poèmes, ses nouvelles, sa correspondance. Et si l'on récite de mémoire la longue liste des écrivains français tués ou blessés durant la Grande Guerre, d'Alain-Fournier à Joë Bousquet, d'Apollinaire à Jean de La Ville de Mirmont, de Péguy à Psichari, on ne découvre qu'aujourd'hui, grâce à la Table ronde et à Laurence Campa, le nom de Louis Krémer, son poignant témoignage et sa saisissante écriture.

Car les lettres que, de 1914 à 1918, le fantassin de 2ème classe a adressées à son ami de l'arrière, Henry Charpentier, lui aussi poète, ont ceci de très particulier que, même au comble de l'horreur, au plus profond du désespoir, elles sont d'un écrivain. Comme si, de l'Artois au Chemin des Dames, de la cote 304 à Verdun, l'admirateur du Parnasse voulait encore croire le style plus impérieux que la réalité; comme s'il voulait, avec de belles métaphores et d'éclatants adjectifs, à la fois gouverner l'enfer et peindre le paradis perdu. Reproduire à l'identique «la campagne cadavérique où les bois ne sont plus que des champs de troncs coupés, les arbres que des moignons, la terre qu'un charnier gonflé de cadavres», et se souvenir, pour ne pas s'écrouler, de «la vieille province recueillie, paisible, ensoleillée et reposante», avec ses chants d'oiseaux et ses vergers en fleurs.

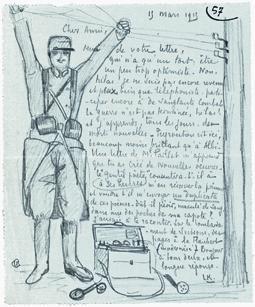

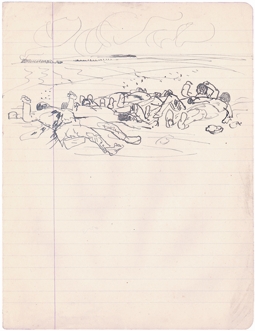

Dans la boue sanglante des tranchées et devant un paysage d'apocalypse, Louis Krémer, qui a beaucoup lu José Maria de Heredia, Octave Mirbeau et Gabriele D'Annunzio, trouve en lui la force de décrire, au jour le jour, avec des pleins et des déliés, le jardin des supplices et le triomphe de la mort. «Il est donné au poète du «Tribut d'airain» de voir ses plus cruels poèmes», écrit-il le 14 mai 1915. Il y ajoute même des dessins de cadavres, des croquis sur sa vie quotidienne et les chapitres improbables d'un livre rêvé. Il fait de l'humour sur le dos des embusqués de l'arrière, s'essaie parfois au comique troupier, collabore au journal de tranchées «le Tuyau de la roulante», rencontre l'illustrateur Armand Vallée, qu'il aime beaucoup, ainsi qu'Henri Barbusse, dont il déteste «l'air de Don Quichotte souffreteux» et qu'il rebaptise «Henri Barbant». Mais plus le temps passe, et mieux il applique la maxime de Juvénal: «Pour vivre, perdre la raison de vivre.»

Louis Krémer était entré dans la Grande Guerre en poète symboliste, il y meurt en romancier naturaliste et en peintre paysagiste. Ses lettres, des sanguines, prouvent qu'il a sa place, dans la crypte du Panthéon, aux côtés des écrivains fauchés dans l'élan, inaccomplis, et dont l'oeuvre demeure à jamais une promesse.

Jérôme Garcin Dimanche 13 décembre 1914

Chers amis, Comme je vous l'ai écrit il y a 4 jours, je suis actuellement sur le front, aux plus extrêmes avant- postes d'une région particulièrement éprouvée. Ma vie ne tient plus qu'à un fil et n'est plus qu'un perpétuel jeu de cache-cache avec la mort, un miracle indéfiniment renouvelé, heure par heure, minute par minute. J'ai 4 jours de garde - 4 jours de repos à 6 km en arrière (sous les obus) - 4 jours de garde- 4 jours de repos, ainsi de suite jusqu'à nouvel ordre. Les 4 jours de garde se prennent jour et nuit, surtout la nuit, en plein bois, sur des routes, dans des prés, dans un cimetière, un peu partout, sans être protégé. Les sentinelles sont debout, cibles vivantes, à la merci du moindre coup de feu et généralement à 50 ou 100 mètres de l'ennemi, dans certains endroits même à 10 mètres. Les tranchées adverses se touchent presque: on se voit, on s'entend parler et même depuis qques jours on se parle, entre Français et Allemands: c'est incroyable, mais c'est vrai. Les nuits sont généralement épouvantables, d'une obscurité incroyable, très pluvieuses. On a les pieds dans l'eau jusqu'aux chevilles, les tranchées sont d'ailleurs transformées en ruisseaux. Toute la nuit, coups de feu, pétarades, tout le jour obus, shrapnells. Ah! c'est une rude, c'est une effroyable école d'énergie, de volonté. Les villages sont dans un état indescriptible. Il y a des visions de peintres d'histoire à la Detaille, à la Neuville. Je vous aurais raconté cela, si j'étais revenu. J'ai vu mercredi le premier mort. Vision sans égale! Une pauvre charogne boueuse, infecte, souillée de terre et d'ordures, sans tête (un tas de chiffons pleins de sang, en boule à la place de [la] tête), les mains couleur de cire, recroquevillées. J'ai assisté à la mise en terre de ce misérable, devant un prêtre soldat et une centaine d'hommes. Les maisons démolies, les usines incendiées, les arbres fracassés, les ponts rompus ne se comptent plus. Et tout cela dans la boue, dans la pluie, dans l'ordure, les détritus, la pourriture, les excréments, les vieux linges, les vieux meubles, l'infection.

Tout à vous.

Lundi 27 décembre 1914

Chers amis, Cette guerre finira-t-elle jamais? J'en désespère. Quelquefois, de la boue où je croupis, des souvenirs s'élèvent pour moi. D'Annunzio, de Régnier, Mikhaël, S.-C. Leconte, Maeterlinck. Cela a-t-il jamais existé? Souvenirs nébuleux de la Vie. La tourbe humaine pourrit autour de moi. Les balles sifflent comme une tempête de grêlons sur la terre et sur les toits. Dans le gel, dans la bise, dans l'eau, les nuits interminables s'écoulent lentement, si lentement, heure par heure, minute par minute, seconde par seconde. Une seconde c'est un siècle. La mort présente à chaque pas, à chaque bruit, à chaque instant. La vie a-t-elle jamais existé? Et je reçois aujourd'hui ta lettre! Elle est la bienvenue, cher ami qui est resté dans la Vie. Je suis vêtu d'un complet de boue et de crasse. Le sommeil m'a fui. Non, tu ne sauras jamais ce que furent pour moi ces heures des tranchées de l'Aisne. Jamais les journaux ne pourront te donner l'idée de l'existence qui m'est dévolue et qui sera la plus effrayante école de volonté et d'énergie qui aura jamais existé. J'aurai peut-être besoin de certaines choses. Je t'écrirai à ce sujet dans quelques jours. Si je puis encore employer le futur.

Louis Krémer au front (à droite)

Bons souhaits à tous deux.

L. Krémer

Avril 1915

Plus prosaïquement :

1° Je crois que cette guerre sera très longue. Tout me le fait prévoir. J'en arrive presque à souhaiter mourir bientôt pour en finir. Une seule chose pourrait me rassurer - la question d'argent, mais au point de vue militaire, c'est bien la «guerre inexpiable» dont je vous avais parlé, en ce tragique déjeuner de juillet 1914.

2° Ecrivez-moi souvent. Vos lettres, toujours si spirituelles et intéressantes, me retrempent chaque fois dans ma Vie Antérieure. C'est un peu comme un petit bain de civilisation.

3° Une impression inédite que je tiens à vous communiquer, c'est celle des pattes de rats ou de souris se promenant, la nuit, sur ma figure. Très curieux. Quand je dors, je m'imagine toujours sentir une gigantesque araignée ou quelque extraordinaire libellule qui se pose sur mon faciès.

4° Autre impression à communiquer. Celle de l'obus qui éclate au-dessus de votre tête. On est en train de causer, de boire, de manger, de rire, ou bien on ne pense à rien (ce qui arrive souvent). Soudain, sans sifflement, sans miaulement, sans gémissement, sans aucun avertissement ni préavis, une commotion effroyable, le choc de quelque chose qui arrive en fendant l'air, lancé à des milliers de kilomètres à la minute, cela n'a pas de nom, puis (mais tout cela plus rapide que l'éclair; on ne reconstitue cela qu'après et par analyse) une manière de déclenchement, un bruit métallique comme si l'on touchait des centaines de fils de fer, un bruit d'arrosoir, de parapluie, de gerbe, un tonnerre indicible, une projection de tous les côtés de météores crépitants, de la fumée, de la terre, de la poussière, du bruit, de l'éclatement... Quelquefois, on les entend arriver en miaulant ou en zigzaguant, comme une espèce de chariot mal graissé, mais c'est rare et alors cela va plus loin.

L. Krémer

20 février 1917

Mes chers amis, Une torture sans nom et qui domine tout - la soif! Perdu presque en 1ère ligne, dans ces contrées maudites d'où me vit jadis sortir une 1re fois Maurice Leblanc - des positions insoutenables, atroces! 4 heures de marche pour y arriver, dans des boyaux sans cesse marmités - un toboggan de la Mort - une Passion près de laquelle celle du Christ ne fut qu'un jeu misérable. On arrive, pourri de sueur, les pieds en sang, couvert de boue (je suis tombé, dans la nuit, tout le long du chemin), abruti par les obus, on descend à 6 mètres sous terre dans une caverne glaciale et pourrie (où l'on ne risque plus rien - mais il ne faut pas sortir, ou gare!). Ravitaillement presque impossible, des hommes et des chevaux tués tous les soirs en l'apportant. Une avalanche de feu. Hier, il y a eu 1 200 obus de gros calibre sur notre coin! Rien que des 210, des 150, des 105! On n'a pas faim, heureusement, mais la fièvre - et une soif! ! Un martyre à la Mirbeau. Rien à boire qu'un tout petit peu du gros vin bleu, «le pinard» qui, ici, n'a pas de prix! Impossible d'avoir de l'eau. Tous ici vont en puiser dans les trous d'obus empestés par les cadavres et encore au péril de leur vie - et les trous d'obus sont presque taris. Je tousse, je crache toute la journée (tuberculose?). Tout le monde me trouve extrêmement changé. Tant mieux! Et qu'à défaut de la Paix illusoire survienne une libération définitive. Et que je quitte l'affreux bipède et ses turlupinades sans nom!

Je suis à bout. Excusez-moi d'évoquer des scènes aussi tristes - je n'en puis plus - et dites-moi si vous avez reçu cette lettre.

Je ne viendrai en permission que malade et sans forces.

L. K

6 avril 1917

DR

Louis Krémer est né à Etampes le 12 décembre 1883. Il publia en 1909 un recueil de vers héroïques, "le Tribut d'airain", chez Falque. En août 1914, il partit dans un régiment d'infanterie. Il fut cité à l'ordre du jour dans sa brigade pour actes de courage en 1915 et 1917. Blessé durant la dernière grande offensive allemande, il mourut à l'hôpital de l'école polytechnique le 18 juillet 1918.

Mes chers amis, [...] Imaginez-vous l'océan déferlant de vagues figées déjà décrit, le moutonnement innombrable et infini des trous d'obus, le pullulement des entonnoirs et des cratères qui se chevauchent et s'épousent, sans que rien subsiste de ce qui est la vie - ni le plus maigre buisson, ni la plus humble plante, ni le plus petit arbrisseau. A la lettre, il n'y a pas un brin d'herbe dans ces solitudes - et cependant la forme générale du terrain subsiste; les crêtes, les courbes, les vallons ne sont martelés qu'à la surface mais n'ont pu être nivelés. Le sol est constitué par des débris de pierrailles, des gravats et une manière de minerai carbonisé et calciné qui fut jadis de l'humus.

Ce désert est hanté par une multitude d'êtres humains qui sautent de trous d'obus en trous d'obus, filent le long de pistes et de vagues cheminements, se tapissent dans des tanières et des trous. Et il y a partout un amoncellement de détritus, une accumulation d'épaves bien attristantes. Je suis dans une sape allemande, conquise depuis peu, très profonde, très humide et très malsaine, qui empoisonne le cadavre et la pourriture et qui grouille d'une population débordante de rats, de souris et de poux. Voici déjà plusieurs nuits passées sans sommeil, sur une planche moisie, par la faute de ces affreux rongeurs dont l'audace est sans limites et qui, non contents de dévorer toutes nos provisions, nous martyrisent par leurs perpétuels assauts et leur contact peu ragoûtant. Tout autour de nous, c'est la Mort sous toutes ses formes. D'innombrables cadavres émergent à demi du sol retourné. Leurs chairs décomposées et leurs loques puantes se devinent dans tous les contours du terrain et dans tous les détails du paysage. Et si je ne craignais de vous écoeurer, je vous dirais l'horreur inouïe de certain chemin creux situé à 100 mètres au plus de l'antre où je vous écris, et qui fut le plus horrible des charniers. Des batteries allemandes fracassées et pulvérisées par notre artillerie sont restées là, échouées, atroces témoins de la lutte, avec leurs mortiers déchiquetés, rouges encore de sang humain, leurs caissons éventrés, sans roues, leurs aciers en lambeaux et tout autour la détresse des accessoires du massacre; des centaines d'obus, de douilles, de paniers d'osier, des écouvillons, des appareils de visée; et des bidons, et des gamelles, et des bouteilles, et des boîtes de conserve, et des équipements et des armes, à ne pouvoir les dénombrer. C'est le gigantesque bric-à-brac des charniers. Et le plus triste, ce sont les multiples débris humains qui traînent dans tous les coins. Il y a dans tous les replis de ce chemin creux une collection de membres putréfiés, des jambes coupées dont les tibias effilochés sortent de bottes intactes, des pieds dans des chaussures, des casques de guetteurs (casques énormes en blindages d'acier) complètement criblés de trous, autant de choses abjectes qui évoquent l'intensité de la bataille passée et la rage, et la puissance de destruction formidable des explosifs qui anéantirent les réserves humaines jadis massées dans ce lieu.

Il y a, à 10 mètres environ de l'entrée de ma sape, deux cadavres allemands à demi enterrés, sur lesquels on marche toute la journée. Et dans le chemin creux cité plus haut, des tas de vêtements (qui cachent d'autres morts) sont couverts d'un grouillement immobile d'énormes asticots jaunâtres, morts aussi, sans doute à la suite des grands froids de février dernier.

Vous n'aviez pas prévu cela et vous étiez de bien petits enfants, Lemonnier, Mirbeau, Wells, Poe! Et «la Bataille» d'Hoffbauer, au Luxembourg, n'est qu'une idylle souriante et rose auprès des modernes boucheries.

L'odeur et la vue de ces choses - la vermine, les rats, la pourriture, l'encagement éternel dans le cachot souterrain, dans les ténèbres sales de la sape, le bruit incessant des obus, les gaz, le manque de nourriture, le manque de boisson, le manque de sommeil. Ah, qu'il y a des heures où l'on souhaite ardemment une bonne mort douce, parmi des fleurs, une délivrance ineffable, sur un lit où l'on s'éteindrait doucement, loin de tout cela!

Amicalement vôtre.

L. K

14 juin 1918

Chers amis, Blessé hier devant Compiègne (cuisses et fesses traversées par obus), je suis soigné à l'Hôpital de l'Ecole polytechnique, rue d'Ulm. Venez me voir de suite. Mes blessures sont très douloureuses, mais peu dangereuses, paraît-il. J'ai été opéré aujourd'hui, j'ai bien supporté l'opération.

Amitiés.

L. Krémer

© La Table ronde 2008

«D'encre, de fer et de feu», par Louis Krémer, notes de Laurence Campa, la Table ronde, 272 p. illustrées, 43 euros.

http://bibliobs.nouvelobs.com/documents/20081106.BIB2355/un-poete-dans-les-tranchees.html