Un été comme les autres ?

source BNF

http://expositions.bnf.fr/guerre14/arret/01_0.htm

QUELQUES EXTRAITS TIRES DE L'ARTICLE DE Antoine Prost

L’été 1914 s’annonçait, en effet, comme un été ordinaire, semblable à ceux qui l’avaient précédé. La vie continuait, avec ses travaux et ses jours. Les paysans faisaient la moisson après les foins sans se douter qu’une guerre menaçait.

Dans de nombreux villages français, quand le tocsin sonna la mobilisation, les hommes accoururent avec des seaux pensant qu’ils étaient appelés pour éteindre un incendie. Les usines tournaient comme d’habitude, sans programmes d’armement particuliers. Dans les classes supérieures de la société, qui bénéficiaient de vacances, les uns avaient pris leurs quartiers d’été à la campagne, d’autres faisaient leur cure dans une station thermale, éventuellement à l’étranger. René Cassin revient ainsi en hâte à Paris le 30 juillet, de Suisse, où sa compagne faisait une cure.

D’autres encore étaient à la plage, sur la Côte d’Azur, en Bretagne ou ailleurs, à Ostende par exemple, comme Stefan Zweig, qui nous les décrit :

Les gens heureux de leurs congés étaient allongés sur la plage sous leurs tentes bariolées ou se baignaient ; les enfants lâchaient des cerfs-volants ; devant les cafés, les jeunes gens dansaient sur la digue.Toutes les nations imaginables se trouvaient rassemblées en paix, on entendait beaucoup parler allemand1.

Les journaux avaient bien suivi les péripéties de la crise et leurs manchettes s’étaient faites plus menaçantes au fur et à mesure que les jours passaient. Mais on n’y prêtait guère attention.

On voyait s’assombrir les visages des gens qui achetaient les journaux, mais ce n’était jamais que pour quelques minutes. Après tout, nous connaissions depuis des années ces conflits diplomatiques ; ils s’étaient heureusement toujours apaisés à temps, avant que cela ne devînt sérieux. Pourquoi pas cette fois encore ? Une demi-heure après, on voyait déjà les mêmes personnes s’ébrouer de nouveau joyeusement et barboter dans l’eau

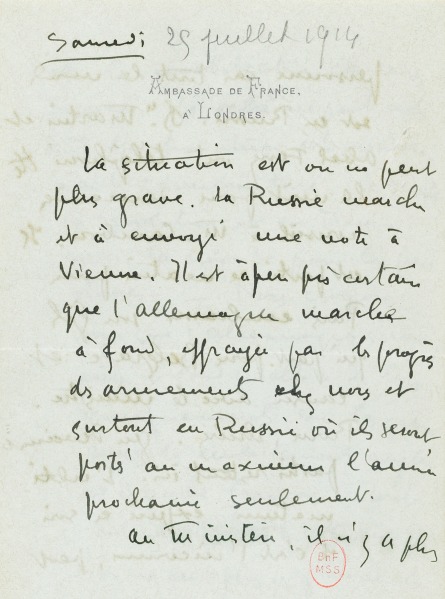

Paul Morand, lettre à ses parents

BNF, Manuscrits

© Bibliothèque nationale de France © Succession Paul Morand

Pour nous, qui connaissons la suite de la guerre industrielle qui débute et l’hécatombe sinistre qui ouvre le tragique XXe siècle, cette sérénité tient de l’aveuglement. Les signes annonciateurs d’un conflit ne manquaient pas. La crise d’Agadir, ouverte en 1911 par l’Allemagne pour s’opposer au passage du Maroc sous influence française, s’était dénouée diplomatiquement, grâce à Caillaux précisément et au soutien du Royaume-Uni, mais il s’en était fallu de peu que les canons n’entrent en action. Dans les Balkans, on s’était battu pour de bon en 1912 et 1913.

Au même moment, les Allemands avaient augmenté les effectifs de leur armée permanente et, en réponse, la France avait maintenu sous les drapeaux les soldats qui, ayant achevé leurs deux ans, auraient dû être libérés en 1913 ; puis elle avait adopté en 1913 une loi portant de deux à trois ans la durée du service militaire. Cette loi avait été au centre des élections législatives d’avril-mai 1914 et la majorité semblait s’être prononcée en faveur de son retrait. Mais le débat avait bel et bien tourné autour de l’éventualité d’une guerre avec l’Allemagne. Si elle n’avait pas fait partie du champ des possibles proches, il eût été absurde d’entretenir plus de 800 000 hommes prêts à entrer en campagne.

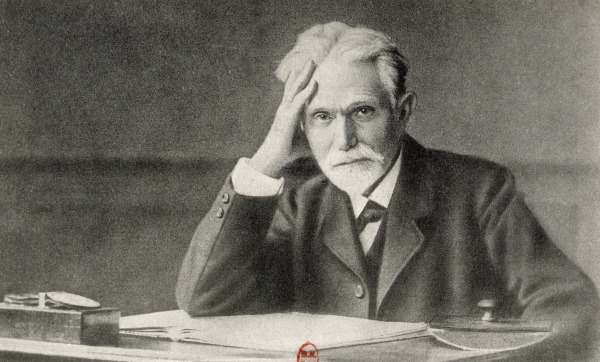

August Bebel (1840-1913)

vers 1910.

Impression photomécanique (carte postale) d’après une photographie de Richard. 8,8 × 13,6 cm

BNF, Estampes et Photographie, N2 (Bebel)

© Bibliothèque nationale de France

« Je suis convaincu que cette grande guerre mondiale (éventuelle) sera suivie d’une révolution mondiale.

Vous récolterez ce que vous avez semé. Le crépuscule des dieux approche pour le régime bourgeois » (discours au Reichstag, 1911).

En second lieu, les contemporains sous-estimaient les enjeux. L'alerte des guerres balkaniques de 1912 et 1913 n'avait guère été prise au sérieux : on n'imaginait pas que ce qui s'était passé dans cette région mal connue, sous-développée et probablement analphabète puisse se reproduire dans la partie la plus civilisée du continent. Les conflits précédents s'étaient réglés pacifiquement par la voie diplomatique, et il eut été inconvenant de prendre au pied de la lettre les revendications des uns ou des autres. En France, la revanche n'était plus à l'ordre du jour. Certes, l'on continuait à rêver d'un retour de l'Alsace-Lorraine à la patrie, c'était même parfois un lieu commun de rhétorique électorale, mais, sauf dans quelques milieux précis, la Ligue des patriotes, l'Action française, ou des irrédentistes alsaciens comme Hansi, on n'envisageait pas d'engager une guerre dans ce but. Les manuels de l'école primaire de la Belle Époque ne sont plus ceux de 1872 ou des années boulangistes ; ils espèrent que des négociations internationales pourront un jour faire évoluer le statut des provinces perdues3.

Protection de Constantinople. Tranchées sur les dernières lignes de défense des Turcs à Tchataldja

Dans les Balkans, premières images de la guerre moderne

novembre 1912.

© L’Illustration

Trains de mobilisés, tranchées, puissance de feu… Il est frappant de voir que les images des conflits balkaniques montrent une réalité déjà très proche de celle de la Grande Guerre, sans que les leçons stratégiques en aient vraiment été tirées.

Si la guerre s’inscrivait mal dans l’horizon d’attente des sociétés, c’est aussi qu’elle n’appartenait plus que marginalement à leur champ d’expérience. "Ce siècle se chauffait complaisamment au soleil de ses réussites et ne considérait la fin d’une décennie que comme le prélude à une autre meilleure encore », résume Stefan Zweig. L'Europe occidentale vivait en paix depuis plus de quarante ans ; elle avait enregistré des progrès constants ; la pauvreté avait diminué et le confort augmenté. « Les travailleurs ont une existence plus facile et plus large. Ils ont un salaire plus élevé ; ils se nourrissent et se vêtent mieux ; ils ont une part toujours croissante de rémunération dans les bénéfices d'une entreprise », affirmait une dictée de certificat d'études 4. « Par le travail, par la dignité de la vie, par l'épargne, le plus humble travailleur peut arriver a la plus haute fortune ; par l'intelligence et par le talent, les fils du paysan et de l'ouvrier peuvent aspirer aux plus hauts gradés de l'armée, aux plus éminentes charges de l'État. C'est là la véritable égalité." Comment penser que ce progrès dont on était fier puisse déboucher sur une catastrophe ?

Peu de personnes avaient une expérience vécue de la guerre. En près d’un demi-siècle, le souvenir de 1870 s’était estompé. Sur ce point, la différence est frappante avec 1938-1939, où les débats autour de Munich font surgir des images encore brûlantes du champ de bataille, portées par des hommes qui y étaient. En 1914, les témoins de la guerre précédente sont rares, et ses représentations courantes hésitent entre le siège et la charge de cavalerie : Paris encerclé, ou les cavaliers de Reichshoffen avec l’image d’Épinal d’une guerre allante, faite de bravoure – gallantry pour les Anglais – où la balle mortelle frappe toujours en plein cœur au grand soleil de la bataille. La guerre imaginée est bien éloignée de ce que sera la guerre réelle. Les hommes politiques n’auraient d’ailleurs sans doute pas pris le risque d’une guerre générale s’ils avaient imaginé à quel massacre industriel elle conduirait.

Il reste une dernière hypothèse explicative : la confiance des populations dans leurs gouvernements. Stefan Zweig la propose, parlant de "foi naïve et enfantine" :

Alors, le peuple se fiait encore sans réserve à ses autorités ; personne en Autriche n'aurait osé risquer cette pensée que l'empereur François-Joseph, le père de la patrie universellement vénéré, aurait dans sa quatre-vingt-quatrième année appelé son peuple au combat sans y être absolument contraint, qu'il aurait exigé le sanglant sacrifice sans que des adversaires méchants, perfides, criminels eussent menacé la paix de l'empire5.

C'est beaucoup s'avancer. En France en tout cas, l'antiparlementarisme était trop répandu pour qu'on puisse suivre Zweig. En revanche, il touche juste sur un point : la légitimité de l'État à dire l'intérêt national. Cette confiance est accordée non pas aux hommes, mais à l'institution étatique, à sa capacité à connaître les situations et à en mesurer les enjeux, à définir les meilleures solutions. Du coup, le calme dont font preuve les dirigeants rassure ; on espère qu'ils trouveront une issue, et s'ils n'y parviennent pas, c'est que les autres l'ont refusée : ils portent la responsabilité de la guerre qui vient. La confiance envers ses propres dirigeants conduit à la diabolisation de l'adversaire.

La guerre apparaît ainsi comme une sorte de catastrophe naturelle que personne n'a voulue. Toutes les nations sont surprises qu'elle éclate et chacune est persuadée ne faire que se défendre. C'est ainsi d'ailleurs que la présente une historiographie contemporaine soucieuse de ne pas ranimer des querelles qui ont empoisonné l'entre-deux-guerres : une catastrophe dont tous sont victimes et nul n'est vraiment responsable… Cette vision politiquement correcte d'aujourd'hui n'est pas très satisfaisante du point de vue historique, mais elle rejoint paradoxalement le bel été brisé de 1914.

http://expositions.bnf.fr/guerre14/arret/01_0.htm